【光明书话】

壁画复原的路并不孤独

——从海外克孜尔石窟壁画复原想到的

作者:孟宪实(中国人民大学历史学院教授)

如何抚平历史的创伤?通常,我们会把这个重担交给时间。让时间的漫漫黄沙荡平历史的一切,不管是曾经的柔情蜜意,还是痛彻骨髓。记忆消失之后,痛感自然随风消散。加害者的真诚道歉,应该是治疗历史伤痛最快捷的方案,此外,还有什么途径?近读赵莉的《海外克孜尔石窟壁画复原影像集》,忽然发现:多年来,赵莉从事学术研究,正是治疗历史创伤的一个新方案。

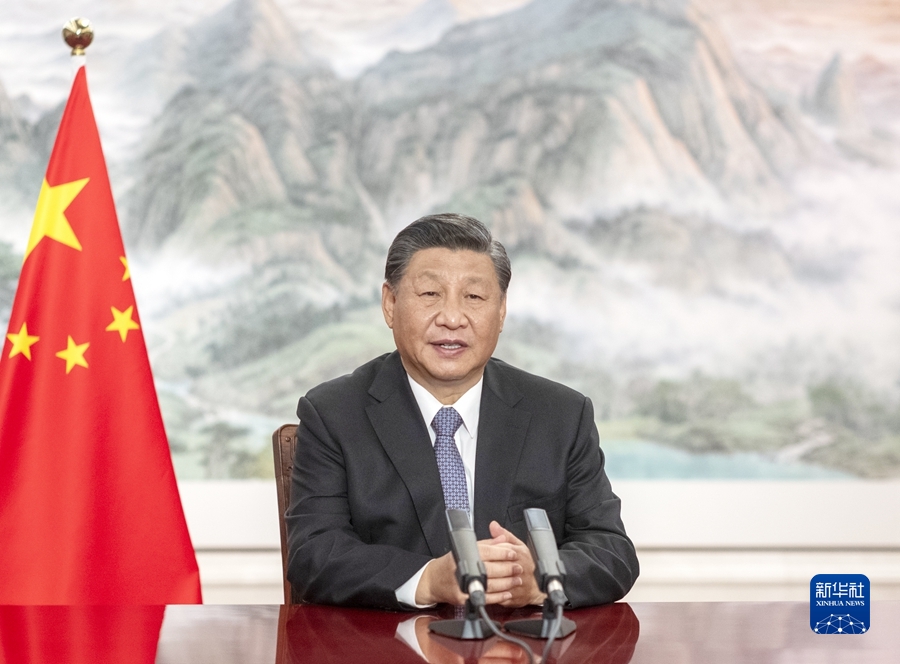

复原后的克孜尔石窟壁画 资料图片

近年来,丝绸之路的旅游热度高涨,新疆吐鲁番的柏孜克里克千佛洞、拜城的克孜尔千佛洞等地,莫不游人如织。这里有深沉的历史记忆,故城的一砖一瓦,都是历史的诉说者。走在玄奘走过的道路上,同样的山川大地,同样的风吹日晒,唤醒的历史意识提升了人生境界,壁画中的人物与色彩,深化了我们的审美感受。但也有刺心的痛,让你久久不能忘怀。往往,正是一幅壁画最重要的部分,被人完整地切割下来,刀痕依然整齐地悬挂在墙上。这样的画面,如何欣赏?如此巨大的创伤,怎能不引发伤痛?

这些创伤的发生,今天已经清清楚楚。1903年,日本大谷光瑞探险队的成员,第一次来到新疆克孜尔千佛洞,他们除了正常的拍照、记录之外,竟然揭取壁画。1909年、1912年,大谷探险队又先后两次到克孜尔揭取壁画。这些壁画如今主要收藏在日本东京国立中央博物馆、韩国首尔国立中央博物馆、中国旅顺博物馆和一些私人手中。俄国人1906年到达克孜尔,第一次揭取壁画。1910年、1915年,又两次到达库车,他们在新疆获得中国文物2000多件,其中出自库车的壁画有几十件。这些文物现藏于圣彼得堡艾尔米塔什博物馆。

由德国柏林民族学博物馆组织的“普鲁士皇家吐鲁番考察队”,从1906年至1914年先后四次到达新疆,重点工作对象就是克孜尔石窟。1933年,德国公布所藏克孜尔壁画252块,面积达328平方米。考察队成员勒柯克甚至把一个石窟的壁画全部切割下来,回到德国建成同样尺寸的石窟,再把壁画镶嵌上去。二战时,这个石窟与很多壁画一起被毁。勒柯克揭取的一些壁画,被卖到世界各地。

根据统计,仅克孜尔千佛洞,就有近500平方米的壁画被揭取,有50个洞窟遭受创伤。遭受西方探险队破坏的新疆佛教洞窟,当然不只是克孜尔。

历史之痛,要用学术的方法医治。赵莉是新疆龟兹研究院的研究员,从1998年开始,她和同事走上了这条漫漫的疗伤路。他们熟悉克孜尔千佛洞的每个洞窟,根据墙壁上的刀痕,测量每一块被割取壁画的大小,然后寻找海外资料。各个博物馆的图册,哪怕是一张十分模糊的照片,他们都认真记录、排查,判断每一方壁画原来的位置,就像母亲,根据点滴信息寻找丢失的儿女。有时,看到一幅壁画照片,很难判断出自哪个洞窟,这就要重新核查洞窟,一遍又一遍,在石窟上下攀爬。千百遍,抚摸着洞窟上的刀痕,想着遥远陌生国度博物馆地下室里孤苦伶仃的一块壁画……然后,他们按图索骥,走访世界各地的博物馆,德国、俄国、日本,凡是藏有克孜尔壁画的地方,都留下了赵莉的身影。

《海外克孜尔石窟壁画复原影像集》就是赵莉寻找克孜尔壁画部分成果的结晶。《影像集》介绍每个石窟时,先展示一幅该石窟现在壁画被剥离后的残酷景象。有的石窟,如第四窟,被剥走的壁画远远超过残留的。有的石窟,因为揭取壁画,造成了窟壁一副千疮百孔的模样。然后,《影像集》给出一块壁画的照片,注明壁画的内容、尺寸,原本所在墙壁的位置以及现在所在博物馆。最后,把这幅壁画照片,镶嵌到原来的位置上,再拍一张照片,我们可以清晰地看到,一幅完整的壁画获得复原。还有很多壁画没有找到,肯定有些壁画永远也找不到了,所以复原仅仅完成了一部分,一些裸露的墙壁依然刀痕累累。这是纸面的复原,不是真正的复原。真正的复原应该是让壁画回到原来的洞窟。但在今天,我们理应满意。

是伤痛就要治疗。赵莉所走的路,也不孤独。1930年,陈垣先生编辑的《敦煌劫余录》出版。中国的敦煌宝藏,大量流往海外,陈垣先生的书名,表达了深刻的痛苦。陈寅恪先生在为此书作的序中说:“或曰:敦煌者,吾国学术之伤心史也。”然而,陈寅恪先生整篇的序言讲的却是如何研究敦煌学,中国人应该努力研究,只有如此才不负国宝。痛恨国宝流失,是伤心表达,研究国宝,是治疗伤痛。敦煌文书是国宝,克孜尔壁画也是国宝,流散已然发生,我们的努力只能是加强研究。赵莉的研究成果,陈寅恪先生有知,应该感到欣慰。

更值得欣慰的是,赵莉的复原研究,得到了德国、俄罗斯相关专家的大力配合。文物的复原研究,对于文物的故乡和现在的收藏地同样意义重大。随着正确文物观念的普及,面对曾经的历史,收藏之地也不无压力,而复原工作,可以一举两得,疗伤与救赎并存。

《光明日报》( 2019年08月03日 12版)

责任编辑: